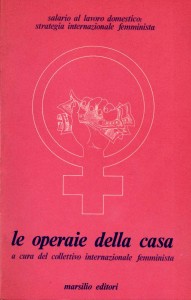

Un piccolo libro dalla copertina rosa shocking raffigurante il simbolo della donna con un pugno che stringe delle banconote: si presenta così “Le operaie della casa” redatto dal Collettivo Internazionale Femminista

Siamo negli anni ’70, precisamente nel 1974, anno in cui era ancora in vigore il codice della famiglia che legalizzava la sottomissione della donna mettendo al centro l’autorità assoluta del capofamiglia attraverso la patria potestà e la potestà maritale. Sono gli anni in cui numerose donne rivoluzionarono le loro vite, partendo da sé e sancendo che il personale è politico. Numerosi collettivi femministi avviarono approfondite analisi scardinanti la divisione tra produzione e riproduzione e ritessendo l’unione tra le due sfere. In tale contesto la casalinga venne rappresentata come nuova figura politica. L’attenzione a lei dedicata aveva l’effetto, secondo la storica Aida Ribero, “di rompere l’isolamento in cui era stata tradizionalmente posta la singola moglie-madre per collegarla con le altre donne” per il fatto condiviso che ogni donna, di qualunque classe, “qualunque lavoro extrafamiliare svolga, si ritrovi a dover sostenere il carico dell’andamento della casa, della cura del marito e dei figli e spesso anche dei vecchi genitori.” Partendo da tali analisi alcuni gruppi femministi rivendicarono un salario relativo al lavoro domestico, gratuito e sfruttato, smascherando la naturalità femminile del lavoro di cura. La lotta per il salario alle casalinghe muoveva dubbi in ampie parti del movimento femminista che temeva che questo ruolo si cristallizzasse per le donne a discapito dell’attivazione di servizi sociali. Sarebbe stato difficile contrastare l’espulsione delle donne dal mondo produttivo se il lavoro domestico fosse diventato fonte di retribuzione. Le donne stesse avrebbero potuto trovare risolutivo scegliere di abbandonare il lavoro esterno, quando conciliarlo con le esigenze familiari comportasse troppi sacrifici.

Le autrici de “Le operaie della casa” erano di tutt’altra opinione, tanto che posero al centro della loro lotta il salario per il lavoro domestico “come leva di potere”. “Una leva di potere -scrivono- per cui le donne riescano in una posizione di forza a contrattare le condizioni del lavoro domestico stesso,le condizioni del lavoro esterno le condizioni dei servizi, le condizioni della procreazione e della sessualità.”

Le militanti del Collettivo Internazionale Femminista, fondato a Padova nel luglio 1972, erano convinte della necessità di “creare delle possibilità materiali di vita diversa per tutte le donne in modo che tutte noi non siamo più costrette a non scegliere, ma possiamo scegliere.[…] Non esiste lavoro più istituzionalizzato di quello domestico e conseguentemente non esiste ruolo più istituzionalizzato di quello femminile.”

La strada indicata è quella della lotta affinché il lavoro domestico venga fatto costare e divenga salariato. “Partire dalla gratuità vuol dire partire dall’aspetto più mistificante e contradditorio di tale lavoro e quindi avere la chiave per comprendere tutti gli altri aspetti ed avere la forza per lottare su tutti gli altri aspetti”. Inoltre “ottenere un salario per tutte le donne significa anche spezzare quella catena di oppressione che ci lega ai salariati maschi,[…] muoversi nella prospettiva di conquistare rispetto ad essi un proprio potere”.

Le analisi del Collettivo Internazionale Femminista riguardano ogni aspetto della vita delle donne. Rispetto al lavoro esterno alla casa osservavano che “il mercato fondamentale della forza lavoro femminile è la famiglia, il suo contratto di lavoro è il matrimonio” non a caso il lavoro extradomestico ruotava intorno al ciclo del matrimonio e delle condizioni del lavoro domestico, basti ricordare che fino al 1963 le donne erano sottoposte alla clausola del nubilato: una donna che si sposava veniva licenziata. Secondo le autrici molti lavori destinati alle donne ricalcavano le mansioni che ci si aspettava dalle casalinghe e il non riconoscimento di queste come lavoratrici comportava dei bassi salari.

“Quindi, quanto più faremo costare il lavoro domestico, con tutte le mansioni che esso comporta (essere docili e consolanti, essere sempre pronte a ricordare le mille piccole cose, fare tanti lavori e servizietti… in poche parole il servantaggio illimitato) tanta più forza avremo nel far costare ai padroni il nostro lavoro esterno.[…] Perché i padroni dovrebbero pagare più di 40 mila lire al mese una segretaria apprendista, quando madri, mogli e figlie in casa svolgono le stesse mansioni gratuitamente?”. Il Collettivo Internazionale Femminista incluse tra i lavori esterni anche la prostituzione, e fu tra i primi ad indagare la sessualità “come uno dei tanti aspetti del lavoro domestico”. “Noi donne siamo l’unico essere di cui si è riusciti così pesantemente a soffocare e distorcere in “servizio” la sessualità e la sfera sentimentale.[…] Siamo state deboli nei confronti dell’uomo nel rapporto sessuale, incapaci di pretendere da lui un rapporto che soddisfacesse la nostra sensibilità (fisica e sociale) proprio perché eravamo deboli nel contrattare le condizioni complessive del casalingaggio come qualità di vita e tipo di lavoro.”

Il progetto politico delle femministe padovane è di una radicale cambiamento della vita delle donne e lo strumento per raggiungerlo è la possibilità di essere economicamente indipendenti e non succubi del doppio lavoro, anzi uno degli obiettivi fu la trasformazione delle condizioni di entrambi i lavori. Si parte dal salario al lavoro domestico e si arriva alla progettazione di case e quartieri basate su altri modelli ed altre logiche, si ragiona di servizi sociali reinventati dalla fantasia politica delle donne, di una sessualità scelta e consapevole. Nella riflessione centrale è il tempo per la vita e per la socializzazione, di modo da dare spazio alla propria libertà individuale.

A 40 anni di distanza da questo libro, diversi sono gli stimoli sui quali riflettere rispetto ad un contesto per molti versi cambiato. Il mondo del lavoro odierno, oltre ad essere caratterizzato da disoccupazione e crisi, si distingue per un’inedita commistione delle sfere produttiva e riproduttiva, tempo di lavoro e tempo di vita sconfinano l’una nell’altra fino a diventare quasi indistinguibili. Il Collettivo femminista padovano denunciò a suo tempo che, per le casalinghe, sorridere era un lavoro coercitivo. Ai tempi della femminilizzazione del lavoro l’intera esistenza, individuale e sociale, viene messa a profitto: il mercato si appropria di relazioni, emozioni ed affettività, della totalità delle sfere, anche le più intime, che costituiscono le soggettività. In tale contesto la lotta per il salario al lavoro domestico si è trasformata, nell’ambito dei femminismi italiani, nella lotta per il reddito di autodeterminazione.

Nel 2007, l’originale collettivo femminista “A-Matrix” così ne parlava: “Oggi ci interessa sottolineare il paradosso del non riconoscimento del lavoro di cura. Così come il modello neoliberista non quantifica né riconosce un lavoro potenzialmente infinito e che riguarda tutti, così noi non riconosciamo le distinzioni che questa società vorrebbe fare tra lavoro e non lavoro, e per questo affermiamo che un reddito ci spetta indipendentemente dal nostro essere all’interno di rapporti di lavoro codificati dal modello capitalista e patriarcale.[…] Per tutte queste ragioni noi oggi chiediamo un reddito per l’autodeterminazione per tutt@ come strumento per sovvertire la divisione sessuale del lavoro e per scardinare l’impianto familista, lavorista e nazionalista dello stato sociale”. Se nel 1974 secondo il Collettivo Internazionale Femminista “la richiesta di salario è la richiesta politica per eccellenza perché risponde al nostro bisogno di potere sociale” decenni dopo, in un contesto di neoliberismo agguerrito e di erosione di diritti, resta fondamentale lottare per gli strumenti che permettano di autodeterminare le proprie vite. Collettivo internazionale femminista, Le operaie della casa, Marsilio Editori, Padova, 1975, 78 pagine, 1600 lire Aida Ribero, Una questione di libertà. Il femminismo degli anni Settanta, Rosenberg & Sellier, Torino, 1999, 318 pagine, 19,63 euro Sito con documenti originali e foto del femminismo padovano

Società Italiana delle Letterate